|

Если в процессе первичной миграции вода,

содержащая нефть и газ, отжимается из глинистых отложений в коллекторы, она

замещает в этих коллекторах воду, находившуюся там ранее. Это должно привести

к течению воды по коллекторам в сторону понижения пластового давления вплоть

до выхода ее на дневную поверхность. Толща глинистых отложений мощностью в 1

милю и площадью 100×100 миль будет обладать объемом 10 тыс. куб. миль.

На ранней стадии диагенеза половину общего объема толщи, т.е. около 5 тыс.

куб. миль, может составлять вода.

В настоящее время в результате диагенетического уплотнения

и деформации объем воды в толще уменьшился до 25%, в результате чего общий

объем толщи сократился до 6666 куб. миль. Иными словами, из начального количества

воды, содержавшегося в этой толще, 3334 куб. миль было выжато и 1666 куб.

миль осталось. Большая часть выжатой воды, видимо, просачивается вверх по

поверхностям напластования, образовавшимся в процессе диагенеза, и в конечном

счете попадает в океан. Однако некоторая часть выжатой воды, примерно ⅓,

или 1111 куб. миль, позднее, когда глины погрузились на большую глубину и

превратились в глинистые сланцы, могла мигрировать лате-рально в окружающие

пористые породы. В конечном счете латеральная миграция должна была стать

более интенсивной, чем вертикальная. Часть углеводородов, отложенных или

образовавшихся в глинах, должна была уноситься поступающей в коллекторы водой

как в растворенном состоянии, так и в виде мельчайших, субмикроскопических

рассеянных коллоидных частичек.

По мере движения воды по коллектору захваченные ею частички нефти и

газа флоккулируют и переносятся вместе с водой до тех пор, пока не образуется

их непрерывная фаза и не начнется всплывание нефти и газа в верхние слои

воды. Такие скопления углеводородов в виде линз длиной до нескольких футов и

толщиной в несколько молекул могут создаваться и До их всплывания; они будут

двигаться в воде в виде отдельной фазы.

В процессе миграции в виде дискретной (отдельной) фазы внутри

гидрофильного коллектора нефть и газ будут стремиться занимать только

наиболее крупные поры, поскольку замещение воды в мелких порах требует

слишком большого давления вытеснения. Таким образом, в гидрофильных породах,

характеризующихся различной пористостью, нефть будет скапливаться в крупных

порах, а вода - в мельчайших. В конечном счете должна произойти концентрация

нефти в грубозернистых и более проницаемых породах, в которых миграция в

ловушки относительно облегчена, а вода будет продолжать двигаться сквозь

менее проницаемые породы.

Теория замещения, предложенная Мак-Коем [16], основана на

вытеснении нефти из глин и тонкозернистых пород водой в смежные более

пористые и грубозернистые породы. Этот процесс замещения происходит

вследствие того, что в мельчайших капиллярных порах силы сцепления между

породой и водой значительно больше, чем между нефтью и породой или между

нефтью и водой. Вода отделяет нефть от породы и заставляет двигаться из

капиллярных пор глинистых сланцев в крупные поры песчаников. Мак-Кой считает,

что этот процесс является главной причиной перемещения нефти и что зоны, в

которые была вытеснена таким путем нефть, становятся площадями современных

нефтяных месторождений. Это значит, что ко времени первичной миграции нефти

из глинистых сланцев в коллектор ловушка уже должна была быть сформированной.

Циркуляция воды

К концу диагенеза осадков все поровое пространство пород, как

коллекторов, так и неколлекторов, по-видимому, заполнено водой.

Устанавливается региональная циркуляция этой воды, непрерывно изменяющаяся в

связи с изменением гидродинамических градиентов. В зонах, где градиент

гидравлического потенциала отсутствует, флюиды находятся в статическом

состоянии. В разные периоды геологического времени движение насыщающих

коллектор вод, несомненно, происходило в различных направлениях и с различной

скоростью. Исключение могут представлять лишь более моло дые

осадки, в которых современный градиент гидравлического потенциала практически

не отличается от начального градиента. То, что такая циркуляция происходила во

всех отложениях, от древних до современных, в течение длительного времени

после литификации и диагенеза осадков, доказывается современными локальными и

региональными градиентами гидравлического потенциала, наблюдаемыми во многих

пластах. дые

осадки, в которых современный градиент гидравлического потенциала практически

не отличается от начального градиента. То, что такая циркуляция происходила во

всех отложениях, от древних до современных, в течение длительного времени

после литификации и диагенеза осадков, доказывается современными локальными и

региональными градиентами гидравлического потенциала, наблюдаемыми во многих

пластах.

В большинстве осадочных бассейнов причины, вызывающие изменения

пластового давления и градиента гидравлического потенциала, могут быть самыми

различными. Это могут быть диастрофизм, горообразование, эрозия,

осадконакопление, осмотические явления. Сбросо- и складкообразование и

вторичная цементация могут повлиять на проницаемость и изменить направление

движения вод. Глубокие каньоны изменяют характер областей

12-2.

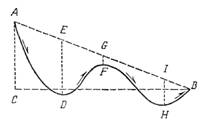

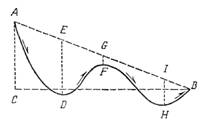

Схематический профиль, показывающий движение воды из области питания А

к зоне разгрузки В через антиклинали и синклинали.

Пластовое

давление в точке F должно поднять столб воды до уровня,

соответствующего точке G. Это давление меньше, чем в точке D,

где оно способно поднять столб воды до точки Е, или в точке Н,

в котроой столб воды поднимается до точки I. АВ

- потенциометрическая поверхность, наклон которой обусловливает движение воды

от точки А к точке В.

разгрузки и

приводят к возникновению новых направлений движения подземных вод. Хемогенные

отложения, такие, как соли и ангидриты, практически непроницаемы и,

несомненно, оказывают большое влияние на гидравлическую систему. На движение

флюидов воздействуют также вулканическая деятельность и другие явления,

влияющие на региональные изменения температуры.

Миграция и аккумуляция нефти и газа теснейшим образом связаны с

подземной водой. Эта вода представляет собой закрытую систему, так же,

например, как вода в городском водопроводе в противоположность открытым

системам вод озер или рек. В закрытой системе вода может двигаться вверх или

вниз, или наклонно. Скорость и направление такого потока зависят от величины

гидродинамического градиента - высоты области питания над нулевой плоскостью,

обычно уровнем моря. Они не пропорциональны степени изменения

гидростатического давления вдоль водного потока. Например, вода будет

двигаться из участка с низким пластовым давлением к участку с высоким

пластовым давлением в соответствии с понижением в этом направлении

пьезометрической поверхности (падением напора). На 12-2 показан схематический

профиль, совпадающий с направлением потока и изменения давления в закрытой

водной системе. Циркуляция воды может быть вызвана любыми причинами,

обусловливающими возникновение градиента гидравлического потенциала между

двумя участками, что выражается в наклоне потенциометрической поверхности (см.

также гл. 9).

Одним из факторов, безусловно оказывающих влияние на движение нефти и

воды через породу-коллектор, является уменьшение вязкости этих флюидов и

межфазного натяжения в связи с увеличением количества растворенного в нефти

газа при повышении температуры и давлении с глубиной [17]. Нефть, насыщенная

газом при температуре 70°F (21°С) и давлении 500 фунт/кв. дюйм (35 атм), обладает вполовину меньшей вязкостью, чем та же нефть, насыщенная газом в поверхностных условиях. При увеличении давления до 1800 фунт/кв. дюйм (125 атм), что соответствует глубине 4100 футов (1250 м), вязкость газонасыщенной нефти примерно равна вязкости

керосина при атмосферном давлении. Вязкость воды значительно снижается при

увеличении температуры: на глубине 10 000 футов (3000 м) вода может двигаться сквозь породы в три раза свободнее, чем

на поверхности, а на глубине 20 000 футов (6000 м) ‑ в шесть раз [18].

|