|

После образования в породе

порового пространства или системы пор, первичных либо вторичных, либо тех и

других, они обычно начинают видоизменяться под влиянием одного или сразу

обоих наиболее универсальных вторичных процессов, каковыми являются цементация

и уплотнение. Развитие этих процессов ведет к уменьшению объема порового

пространства и проницаемости пород. Они могут проявляться как во время

отложения осадков, так и на постседиментационной стадии. Обычно пористость

осадочных пород уменьшается с увеличением глубины их залегания, температуры и

возраста [67].

Цементация. Цементация пород отчасти является

первичной; цемент может осаждаться или отлагаться совместно с классическим

материалом. Кремнезем, карбонаты и другие растворимые вещества осаждаются одновременно

с отложением обломочного материала. Первичный цементирующий материал

подвергается позднее перекристаллизации, и такой перекристаллизованный цемент

затем лишь с трудом можно отличить от материала, привнесенного после

консолидации осадка. Песчаники, содержащие кремневый цемент, отложившийся

вместе с песчаными зернами или осажденный в процессе диагенеза, называются

ортокварцитами в отличие от метакварцитов, которые образуются при

метаморфизме. Как считает Крынин, 90-95 % кварцитовых песчаников Аппалачей

имеют первичный кварцевый цемент [68]. Если это так, то можно надеяться на

лучшие перспективы нефтегазоносности Аппалачского региона. В противном случае

прогноз был бы значительно менее благоприятен, ибо в связи с существующими

представлениями об образовании кварцитовых песчаников в процессе

регионального диастрофизма и метаморфизма все потенциальные породы-коллекторы

должны были стать непроницаемыми и вся нефть должна быть из них выжата.

Нерастворимые, а поэтому не являющиеся хемогенными

осадками вещества могут вести себя подобно хемогенному цементу, заполняя

пустоты, уплотняя породу и скрепляя отдельные ее зерна. Особенно плохо

растворимы глинистые минералы, однако они неустойчивы физически и быстро

реагируют на изменения давления, температуры и характер вод. В тех или иных

количествах они отлагаются в виде различного рода обломков почти во всех

осадках, являясь обычным цементирующим материалом.

Некоторые глинистые минералы замещаются хлоритом,

серицитом и карбонатами. При выжимании воды из глины и илов последние

вдавливаются в тончайшие промежутки между зернами и служат связующим

материалом, который скрепляет отдельные песчаные зерна. Обломочными породами,

сцементированными первичным обломочным материалом, являются, например,

граувакки. Глины, образовавшиеся в результате выветривания полевых шпатов,

заполняют поры в породах формации Чанак (третичного возраста) на восточном

борту бассейна Сан-Хоакин в Калифорнии. Здесь они играют роль скрепляющего

материала и, создавая препятствие на пути движения нефти по восстанию

коллекторских пластов, способствуют образованию нескольких залежей нефти.

Другой вид обломочного цемента встречается в песках формации Мак-Меррей (мел)

близ Атабаска-Лендинг в северо-восточной Альберте. Эти пески сцементированы

вязкой тяжелой нефтью, которая отлагалась, вероятно, вместе с песчаными

зернами. При удалении нефти песок рассыпается на отдельные зерна.

Химическое осаждение цементирующих материалов в порах

обломочных пород в течение диа- или катагенеза представляет собой фактор

вторичного изменения их пористости и проницаемости. Наиболее

распространенными цементирующими материалами в обломочных породах-коллекторах

являются, в порядке убывания распространенности, кварц, кальцит, доломит,

сидерит, опал, халцедон, ангидрит и пирит. Часто в составе цемента одной

породы может присутствовать сразу несколько минералов [69],

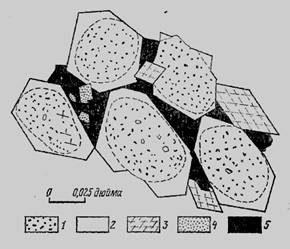

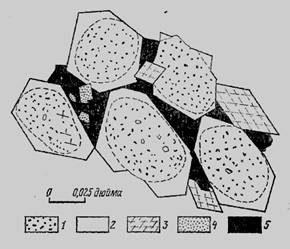

4-14. Шлиф ортокварцита, в котором видны регенерация

зерен и перекристаллизация, заметно изменяющие первичную структуру порового

пространства породы (Кryninе, Journ. Geol., 56, p. 152, Fig. 12,

1948).

1 ‑ зерна кварца; 2 ‑ регенерационный

кремнезем; 3 ‑ доломит; 4 ‑ пирит; 5 ‑ поровое

пространство.

В большинстве песчаников наряду с тем или иным

развитием структур инкорпорации зерен можно обнаружить следы цементации за

счет взаимного растворения соприкасающихся зерен на контактах, растворения

тонкозернистой кремнистой основной массы, привноса кремнезема из внешних

источников (см. 3-3). Цементирующим материалом могут служить самые

разнообразные минералы. Изучение 40 образцов керна полевошпатовых песчаников

из скважин, пробуренных в центральной и южной Калифорнии, показало наличие в

открытых порах и внутри сложенной обломочными глинистыми минералами основной

массы этих пород следующих вторичных минералов: кварца, альбита, ортоклаза,

микроклина, доломита, кальцита, анатаза, каолинита, глауконита, барита и пирита

[70].

Кварц представляет собой основной хемогенный

цементирующий материал многих обломочных пород-коллекторов и осаждается

первым среди других хемогенных связующих веществ [71]. Кремнезем не обнаружен

в составе пластовых вод, поэтому источники больших его количеств в породах в

виде цемента, так же как и механизм осаждения, явились предметом

многочисленных исследований, но до сих пор полностью не выяснены [72],

Предполагают следующие источники кремнезема: 1) кремнезем, осаждавшийся из

кремнийсодержащих поверхностных или метеорных вод; 2) кремнезем, приносимый

реками в океан, где он химически осаждался вместе с песком; 3) химически

осажденный кремнезем, образовавшийся в результате растворения мелких зерен

кремнийсодержащих минералов на контактах песчаных зерен при раздавливании и

истирании первых в процессе отложения или под давлением в течение диа- и

катагенеза (принцип Рике) [73]; 4) кремнезем, выносимый растворами из

глинистых минералов [74] и транспортируемый водами, выжатыми из глинистых

отложений в процессе их уплотнения. Характер вторичного разрастания

кремнезема и его воздействие на песчаник показаны на 4-14.

Вторичное разрастание кристаллов кварца свойственно

так называемым «искристым песчаникам» формации Варко (нижний эоцен), которые

слагают главный продуктивный горизонт на нефтяном месторождении Петролеа в

восточной Колумбии [75] (6-37). Эти породы получили свое наименование

благодаря тому, что в обнажениях мириады кристаллов вторичного кварца

сверкают на солнце своими гранями. Песчаники имеют среднюю пористость 12,5% и

проницаемость 79 миллидарси, причем пористость их преимущественно первична.

Источники появления в породах карбонатного цемента

более легко объяснимы по сравнению с источниками кремнезема, поскольку даже в

песчаниках обычно содержится некоторое количество карбонатов, которые могут

быть растворены и переотложены в другом месте. Карбонатный цемент в

песчаниках может присутствовать в форме идиоморфных кристаллов кальцита или

доломита, находящихся в промежутках между песчаными частицами; он может

покрывать поверхности песчаных зерен, являясь связующим материалом между

ними, а также быть образован остатками карбонатных окаменел остей, как

распознаваемыми, так и концентрирующимися в пятна неопределимых обломков.

Поскольку цементация породы часто происходит за счет

растворения ее же собственного материала, эти два процесса действуют в

противоположных направлениях. Там, где растворение превалирует над отложением

цемента, пористость породы возрастает, и наоборот, на участках, где

преобладает отложение, пористость уменьшается. Растворение и цементация

неузнаваемо изменяют структуру норового пространства и особенно проницаемость

породы [76]. С образованием залежи углеводородов прекращается циркуляция

поровых вод, а вместе с ней и деятельность процессов растворения и

цементации. Отсюда мы можем заключить, что растворение и цементация в

природных резервуарах происходит почти исключительно до аккумуляции нефти и

газа в пласте.

Уплотнение. В геологии нефти и газа

важны три результата воздействия на породы давления: 1) уплотнение

коллекторских отложений; 2) уплотнение отложений, не являющихся коллекторами,

особенно глинистых; 3) сжатие пластовых флюидов. Мы коснемся здесь только

уплотнения отложений, которые служат коллекторами нефти и газов.

Уплотнение пород-коллекторов происходит главным

образом под влиянием увеличивающейся нагрузки перекрывающих отложений. Такое

воздействие на породу, подобно цементации, приводит к сокращению пористости.

Уменьшение объема порового пространства при уплотнении в замкнутой системе

природного резервуара вызывает увеличение пластового давления. Уплотнение

особенно значительно в коллекторах, содержащих глинистый или коллоидный

материал. При возрастании горного давления из них выжимаются огромные массы

адсорбированной воды, и поскольку глинистые и коллоидные материалы

чрезвычайно пластичны, они могут растекаться между зернистыми частицами,

образуя цемент и тем самым снижая пористость. Чистые песчаники, вскрытые на

забоях самых глубоких скважин, достигающих 15 000 футов, не несут следов раздробления зерен (R.В. Hutchison, личное сообщение); это указывает на то, что

подобные породы вполне могут оказаться продуктивными на больших

глубинах². В то же время заиленные и загрязненные песчаники становятся

непроницаемыми под давлением и на гораздо меньших глубинах. Однако даже в

чистых песчаниках наблюдается увеличение с глубиной количества точек

соприкосновения зерен, что свидетельствует об уменьшении объема порового

пространства пород при все большем

Различают два вида уплотнения пород-коллекторов:

пластическое и упругое. Пластическое уплотнение выражается в проникновении

мягких акцессорных минералов основной массы, таких, как глинистые минералы,

продукты выветривания и коллоиды, в открытые поры по мере увеличения давления

и вытеснения из них воды. В результате этого породы теряют пористость,

сокращается их проницаемость и происходит общее уменьшение их объема (см.

9-13). Пластическое уплотнение наблюдается в основном на ранней стадии диагенетического

преобразования отложений, когда из них удаляются огромные количества воды.

Однако из-за продолжающегося воздействия нагрузки вышележащих пород

сокращение пористости пород вследствие пластического уплотнения происходит в

течение длительного времени и после завершения стадии диагенеза, хотя со все

более уменьшающейся скоростью.

увеличение плотности пород с глубиной на месторождении

Гарбер в Оклахоме. В возрастании плотности здесь играют определенную роль как

цементация, так и уплотнение, и очень трудно, а иногда и вообще невозможно

отделить один из этих процессов от другого. В песчаниках пластическое

уплотнение устанавливается по наличию вдавленных в поры и деформированных

частиц мягких минералов, по перераспределению зерен, более плотной их

упаковке, раздроблению краев зерен и более тесной приспособленности последних

к материалу основной массы. Порода, претерпевшая пластическую деформацию,

даже частично не восстанавливает при снятии давления свой первоначальный

объем. Следовательно, объем таких пород является функцией максимальной

величины горного давления, которому они подвергались в течение своей

геологической истории.

Породы, подвергшиеся упругому уплотнению, наоборот,

могут при снижении давления восстанавливать, хотя бы частично, свой

первоначальный объем. Такое явление особенно вероятно в твердых песчаниках.

Оно обусловлено тем, что энергия, накопленная в песчаных зернах при повышении

горного давления, освобождается при его ослаблении. По-видимому, можно

провести некоторую аналогию между этим явлением и накоплением энергии в

сжатой пружине. Однако пласт песчаника, содержащий какое-то количество

пластичных минералов и испытывающий воздействие нагрузки вышележащих пород,

которая вызывает еще большее неупругое уплотнение частиц, никогда не

восстанавливает полностью при снятии давления своей исходной мощности. Какой

величины может достигать упругое сжатие пород и каково количество энергии,

которое может накопиться в них при этом,- это вопросы, относительно которых

мнения исследователей разделились; конкретные же данные весьма скудны.

Мейнцер [78] рассматривал упругое сжатие водоносных

горизонтов в качестве источника энергии, вызывающей артезианское истечение в

некоторых скважинах. Его доказательства базировались на том, что вес столба

воды между пьезометрической поверхностью и водоносным горизонтом меньше веса

соответствующих по мощности покрывающих пород. Давление воды внутри

водоносного пласта распределяется по всем направлениям и помогает выдерживать

вес перекрывающих его пород. Обычно при отборе воды из водоносного пласта

пьезометрическая поверхность снижается, однако Мейнцер считал, что падение

направленного вверх гидростатического давления в пласте компенсируется

опусканием перекрывающих пород. Другими словами, соприкасающиеся зерна в этом

случае принимают на себя большую часть давления, чем тогда, когда давление

воды было выше. По мере повышения давления нагрузки зерна испытывают упругое

сжатие, и, вероятно, они вновь увеличились бы в объеме, если бы упало горное

давление. Сжатие сокращает объем порового пространства, повышает давление на

флюиды и заставляет воду двигаться к поверхности в фонтанирующих артезианских

скважинах. Но отличить сжатие твердой фазы пород-коллекторов от сжатия

пластовых флюидов, таких, как воздух, газ и вода, очень трудно, поскольку оба

этих эффекта одинаково сказываются на дебите флюидов в скважинах. Концепция

сплошной флюидной фазы, распространяющейся от уровня грунтовых вод до очень

больших глубин и способной передавать давление в соответствии с определенным

градиентом гидростатического давления, является в большинстве случаев

наиболее простым и реальным объяснением природы подземного гидростатического

давления. Более того, по сравнению со сжатием различных флюидов влияние,

оказываемое на движение пластовых флюидов упругим сжатием пород, ничтожно.

Те же представления были использованы Джилули и

Грантом [791 в их попытке объяснить проседание грунтов в районе Лонг-Бича,

Калифорния. Они предполагали, что падение пластового давления флюидов в

результате отбора нефти было вполне достаточным, чтобы вызвать

соответствующее увеличение эффективной нагрузки от перекрывающих пород.

Дополнительная нагрузка на песчаные зерна обусловила упругое сжатие песчаной

породы, которое привело к сокращению объема последней и проседанию всей

перекрывающей ее толщи до самой поверхности.

Одна из проблем, связанных со сжатием песчаников,

заключается в установлении различия между воздействием на них пластического и

упругого сжатия. Можно ожидать, содержащих то или иное количество глин и

других пластичных материалов; тем не менее определить относительное влияние

каждого из них на погребенные породы-коллекторы практически невозможно.

Низкая сжимаемость кварцитов и песчаников [80] приводит к выводу, что

уплотнение, испытываемое обломочными породами-коллекторами, обусловливается

больше пластическим сжатием, чем упругим. Аналогичным образом легкость, с

которой карбонатные минералы и породы перекристаллизуются и заполняют все

имеющиеся поры, заставляет предполагать, что большинство карбонатных пород

испытывает скорее пластическое, чем упругое сжатие.

|