|

|

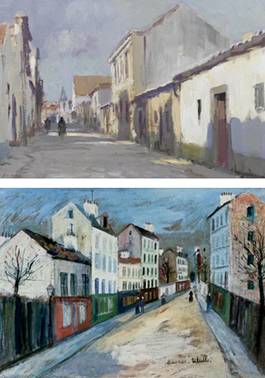

Перспектива в живописи

Perspective

Перспектива – это наука построения форм и определения

пропорций, создающих реальное отображение мира, видимого с фиксированной

точки зрения. Перспектива – это наука построения форм и определения

пропорций, создающих реальное отображение мира, видимого с фиксированной

точки зрения.

В исследованиях о живописи

слово перспектива употребляется в более широком значении по отношению ко всем

эмпири- ческим или условным приемам, свя- занным с изображением на плоскости

трехмерного пространства. Эта проб- лема особенно важна в фигуративной

живописи. Иначе говоря, перспектива отчасти связана с тем, что можно

назвать <визуальным реализмом> в противовес <интеллектуальному реа-

лизму> (или, точнее, <концептуаль- ному>), который не столько видит

предметы и пространство, сколько знает об их существовании. Эта связь с видимым

миром, однако, не должна приводить к отождествлению перспективы с явлениями

зрительного восприятия, которые столь увлеченно изучал Леонардо да Винчи и

которые достаточно хорошо известны благода- ря научным и философским

исследова- ниям начала века, посвященным зри- тельному восприятию в целом.

Перс- пектива в действительности предс- тавляет собой рациональную сторону

<видимого реализма>.

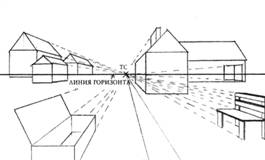

Классическая линейная

перспектива. В сознании

западноевропейского че- ловека перспектива - это прежде всего перспектива

классическая. И именно по отношению к ней оценива- ются другие виды

перспективы. Не- бесполезно поэтому вспомнить ее ос- новные принципы в том

виде, в каком они дошли до нас. При взгляде на какую-либо группу предметов мы

видим различные свето- вые эффекты и благодаря привычке, полученной еще в

детстве, различаем некоторое число предметов, располо- женных в кажущемся нам

безграничном пространстве (видимое пространство в действительности

ограничено, но мы не замечаем этого: офтальмологи пользуются специальным

аппаратом для его измерения). Напрягая внима- ние, мы замечаем объекты

геометри- ческой формы и видим, что они обра- зуют вертикальные,

горизонтальные и косые линии, но трудно понять, ка- кой логике эти линии

подчинены. Посмотрим теперь на те же предметы через прозрачную плоскость,

мнимую или реальную, называемую <карти- ной>. Мы сразу же минуем

область, которую в средние века называли <естественной> перспективой

(<опти- ка> древних и Леонардо да Винчи), и перейдем к перспективе

<искусствен- ной>, то есть к набору данных и ве- личин, с помощью

которых и была создана наука перспективы. Зритель- ное поле, которое в данном

случае лучше назвать <живописным полем>, будет ограничено прямоугольной

ра- мой картины. Взгляд сведен здесь к одной определенной точке зрения и может

быть представлен в виде пира- миды, называемой <зрительной пира-

мидой>. Высота этой пирамиды - ли- ния, мысленно проведенная из глаза

перпендикулярно картинной плоскос- ти, - называются <основным зритель- ным

лучом>. Горизонтальная линия, также мысленная, но иногда, однако, видимая

на берегу моря и перпенди- кулярная зрительному лучу на карти- не, является

линией горизонта. Точ- ка пересечения основного зрительно- го луча с линией

горизонта - это центральная точка схода.

Точки, оп- ределяющие расстояние, расположены на

линии горизонта по обе стороны от основной точки схода на расстоя- нии,

равном длине х)сновного зри- тельного луча. Нижний край картины называется

<линией земли>. При центальной перспективе, то есть когда точка зрения

находится на ограниченном расстоянии от кар- тины (в противоположность

аксоно- метрии, где точка зрения уходит в бесконечность), все линии, не па-

раллельные плоскости картины, ухо- дят в глубину пространства картины. Только

линии, лежащие в плоскостях, проходящих через основной зритель- ный луч

(следовательно, через ос- новную точку схода), не уходят в глубину, даже если

они не парал- лельны плоскости картины. Число возможных точек схода может

быть бесконечным. Главными из них являются центральная точка схода, в которой

сходятся все прямые линии, перпендикулярные картинной плоскос- ти, и точки, в

которых сходятся наклонные линии, которые на гори- зонтальной плоскости

образуют с ли- нией земли угол в 45 градусов. Вы- бор расстояния наиболее

сильно вли- яет на степень искажения предметов при построении перспективы.

Если расстояние небольшое, то эффекты схода линий будут гораздо более яв- но

выраженными. Если же расстояние равно длине основного зрительного луча, то

искажения не зависят от него. Точки, оп- ределяющие расстояние, расположены на

линии горизонта по обе стороны от основной точки схода на расстоя- нии,

равном длине х)сновного зри- тельного луча. Нижний край картины называется

<линией земли>. При центальной перспективе, то есть когда точка зрения

находится на ограниченном расстоянии от кар- тины (в противоположность

аксоно- метрии, где точка зрения уходит в бесконечность), все линии, не па-

раллельные плоскости картины, ухо- дят в глубину пространства картины. Только

линии, лежащие в плоскостях, проходящих через основной зритель- ный луч

(следовательно, через ос- новную точку схода), не уходят в глубину, даже если

они не парал- лельны плоскости картины. Число возможных точек схода может

быть бесконечным. Главными из них являются центральная точка схода, в которой

сходятся все прямые линии, перпендикулярные картинной плоскос- ти, и точки, в

которых сходятся наклонные линии, которые на гори- зонтальной плоскости

образуют с ли- нией земли угол в 45 градусов. Вы- бор расстояния наиболее

сильно вли- яет на степень искажения предметов при построении перспективы.

Если расстояние небольшое, то эффекты схода линий будут гораздо более яв- но

выраженными. Если же расстояние равно длине основного зрительного луча, то

искажения не зависят от него.

Но это условие почти не вы-

полнимо. Эти соображения, которые с XVII в. разрабатывались авторами

трактатов по перспективе, часто считаются ос- новой метода воспроизведения

реаль- ности. Теперь мы знаем, что речь скорее идет о стереотипном отраже-

нии опытов теоретиков кватроченто, стремившихся создать совершенно но- вое

для того времени пространство, богатое возможностями, но столь же

противоречивое, как и всякое дру- гое. Классическая перспектива, ко- нечно,

соответствует определенному интеллектуальному уровню, в рамках которого

собственная точка зрения не может отличаться от других, а ее практическое

осуществление в дейс- твительности может представлять со- бой вид

самодостаточного техничес- кого совершенства. Но нельзя не от- метить

пренебрежение этой перспек- тивой в случаях, которые не могут быть объяснены

недостаточным интел- лектуальным уровнем. В этой связи особенно полезно

вспомнить о том, что ученость имеет второстепенное значение по отношению к

творческому замыслу, который лежит в основе ху- дожественного творчества.

Единственный способ правильно по- нять сущность перспективы во всей ее

целостности - это попытаться проследить ее возникновение и раз- витие, выбрав

в истории живописи наиболее характерные случаи ее при- менения., Византия и

средние века.

Принципы византийской эстетики, с V в. при- витые на

итальянскую почву, будут задавать тон всей живописи Средне- вековья. Здесь мы

находим и приемы восточной перспективы. Если в целом для византийской

живописи было ха- рактерно равновесие между класси- ческими и неклассическими

элемента- ми, то в области перспективы изуче- ние схода линий к фиксированным

точкам было для нее чуждым. Попытки рационального построения пространс- тва

противоречили мистическому ха- рактеру византийского искусства. Даже когда

предметы изображены очень точно, пластическое чувство не зависело от

наблюдений внешнего мира. В мозаике хора ц. Сан-Витале в Равенне (VI в.),

изображающей им- ператрицу Феодору и ее придворных, например, в руках

императрицы можно видеть кубок, который почти в точ- ности соответствует

классическому изображению; однако в изображенных слева фонтане и

каннелированной ко- лонне смешивается то, что в класси- ческой терминологии

называется дву- мя различными точками зрения. В период зрелого средневековья

по- являются новые очень разнообразные и невероятно выразительные пласти-

ческие решения, в которых большую роль играет перспектива. Так, в сцене из

<Библии Грандваля> (Тур, IX в.), представляющей народ Израи- ля,

потолочные балки, возвышающиеся над колоннами, уходят в глубину по обе

стороны от центральной оси (так, что образуется фигура в форме буквы

<V>), за исключением крайних, которые заметно более наклонены.

Благодаря этим наклонным линиям та- кой прием, уже используемый ранее в

декоративных целях в римской живо- писи второго помпейского стиля, выступает

здесь как необычайно ди- намичное пластическое решение. Эта динамическая

перспектива явля- ется частной формой примитивной перспективы. Действительно,

в сред- невековом искусстве все говорит о синтезе восточных и античных перс-

пективных приемов и нарушений при этом и тех и других. Принципы византийской эстетики, с V в. при- витые на

итальянскую почву, будут задавать тон всей живописи Средне- вековья. Здесь мы

находим и приемы восточной перспективы. Если в целом для византийской

живописи было ха- рактерно равновесие между класси- ческими и неклассическими

элемента- ми, то в области перспективы изуче- ние схода линий к фиксированным

точкам было для нее чуждым. Попытки рационального построения пространс- тва

противоречили мистическому ха- рактеру византийского искусства. Даже когда

предметы изображены очень точно, пластическое чувство не зависело от

наблюдений внешнего мира. В мозаике хора ц. Сан-Витале в Равенне (VI в.),

изображающей им- ператрицу Феодору и ее придворных, например, в руках

императрицы можно видеть кубок, который почти в точ- ности соответствует

классическому изображению; однако в изображенных слева фонтане и

каннелированной ко- лонне смешивается то, что в класси- ческой терминологии

называется дву- мя различными точками зрения. В период зрелого средневековья

по- являются новые очень разнообразные и невероятно выразительные пласти-

ческие решения, в которых большую роль играет перспектива. Так, в сцене из

<Библии Грандваля> (Тур, IX в.), представляющей народ Израи- ля,

потолочные балки, возвышающиеся над колоннами, уходят в глубину по обе

стороны от центральной оси (так, что образуется фигура в форме буквы

<V>), за исключением крайних, которые заметно более наклонены.

Благодаря этим наклонным линиям та- кой прием, уже используемый ранее в

декоративных целях в римской живо- писи второго помпейского стиля, выступает

здесь как необычайно ди- намичное пластическое решение. Эта динамическая

перспектива явля- ется частной формой примитивной перспективы. Действительно,

в сред- невековом искусстве все говорит о синтезе восточных и античных перс-

пективных приемов и нарушений при этом и тех и других.

Именно так происходит в

широко известном листе из <Кодекса Амиатинус> из Флоренции (VIII в.), с

изображением Ездры, работающего под новой редакцией Библии. Расположение и

рисунок ме- бели даны с нарушениями правил перспективы. Скамья, на которую

поставлены ноги святого, видна под углом, совершенно отличном от той точки

зрения, с которой изображен он сам. Стол изображен по правилам обратной

перспективы, точка зрения при построении которой находится не прямо над

картиной, как обычно бы- вает в восточной живописи, но спра- ва. Что касается

открытых дверей шкафа, они показаны в совершенно другой перспективе, чем

остальная мебель. В листе из известного <Евангелия СенМедар из

Суассона> (начало IX в., Париж, Нац. библио- тека) Иоанн Евангелист сидит

на своеобразном троне, увиденном свер- ху и в ракурсе, в то время как ар-

хитектура изображена снизу и в фас. Композиция наполнена необыкновенной

динамикой косых линий, подчеркнутой также и тем, что отверстия в архи-

тектуре не совпадают с основным вертикальным направлением плоскос- ти, к

которой они принадлежат. Этот прием нарушения монотонности верти- кального

плана наблюдается также в <Вавилонской башне> из Сен-Савена. Трудно

передать все разнообразие и изобретательность перспективных ре- шений той

эпохи. В XIII в. во Франции живопись про- являет себя главным образом в вит-

ражах, которые оказывают влияние на искусство миниатюры. Перспектива отходит

на второй план, так, напри- мер, в Италии, где художественные поиски прежде

всего направлены на иератические композиции, что связа- но с подобными

явлениями в визан- тийском искусстве.

Однако именно здесь, в

Италии, в конце XIII в. начнется возрождение классической перспективы. Джотто

и классическая перспектива в Италии в XIV в. Во фресках цикла св. Франциска

верхней ц. базилики Сан-Франческо в Ассизи, исполненных в последние годы XIII

в., Джотто использует главным образом восточ- ную перспективу, однако в

некоторых случаях - например, вид города в одной из сцен - он стремился

предс- тавить изображение с одной точки зрения, хотя и не был при этом аб-

солютно последовательным. Как бы то ни было, можно заметить, что основ- ные

линии небольшой желтой построй- ки, расположенной слева под укреп- ленной

дверью, уходят в глубину в соответствии с требованиями прямой перспективы. Во

фресках капеллы дельи Скровеньи в Падуе, написанных в самом начале XIV в.,

элементы ар- хитектуры, в частности две <тайные капеллы> (как назвал их

Р. Лонги), иллюзорно изображенные по обе сто- роны хора, как и мебель в

других сценах, также представлены в соот- ветствии с тем, что будет называть-

ся классическим видением. Кроме то- го, изображая ангелов в <Распятии>,

Джотто первым применяет такой ра- курс, из которого ему с легкостью удается

извлечь поразительные эф- фекты. Эти перспективные поиски бу- дут продолжены

Паоло Уччелло, в частности в его батальных сценах.

В композиции, изображенной

на обо- роте <Маэсты> Дуччо и представляю- щей Иисуса перед

первосвященником (1308-1311, Сиена, музей собора), можно видеть

кессонированный пото- лок, изображенный в безупречно построенной перспективе

с точкой схода, сдвинутой влево. Хорошо из- вестный городской вид Амброджо

Ло- ренцетти (ок. 1335-1340, Сиена, Нац. пинакотека) является замеча- тельным

примером перспективы с дву- мя основными точками зрения. Этот ряд примеров,

свидетельствующих об увлечении перспективой художников первой половины XIV в.

и об откры- тии некоторых основных законов, можно было бы продолжить (в част-

ности, вслед за Джотто - Пьетро и Амброджо Лоренцетти в Тоскане, Си- моне

Мартини в Ассизи). Но решающую роль в этом процессе сыграют худож- ники

раннего кватроченто. Брунеллески и Мазаччо. Нет ничего удивительного в том,

что Брунеллес- ки - архитектор - стоит у истоков создания пространства,

последова- тельно основанного на рациональной перспективе. Средневековый

архитек- тор был строителем, скульптором, резчиком по камню, живописцем, мас-

тером линии и цвета. В живописи той эпохи, как и в восточной живописи,

геометрические мотивы связаны с оп- ределенными предметами. В эпоху

Возрождения, напротив, именно гео- метрия подчиняет себе изображение. Вот

почему даже негеометрические фигуры будут изображаться в геомет- рических

формах. То же произошло и со светом, который, как пишет П. Фронкастель,

<существует независимо от вещей, которые он освещает как невидимая, но

реальная и однородная среда>. Брунеллески вошел в историю живопи- си с

двумя небольшими панно, к нес- частью не сохранившимися, которые были

закончены в 1420 и изображали виды Флоренции: баптистерий, види- мый из центральной

двери собора, и палаццо Веккио, видимое с площади Синьории. Несомненно, они

представ- ляли собой опыты перспективы.

Пер- вое из них надо было

рассматривать с помощью зеркала через маленькую дырочку, проделанную на месте

цент- ральной точки схода (понятие, кото- рое было для него привычным). К то-

му же, это панно было помещено на хорошо отполированной пластине, в которой

отражалось небо. Здесь не- возможно вдаваться в подробности гипотез,

сделанных историками ис- кусства, пытавшимися объяснить принципы этого

интересного приспо- собления. Итог, который подвел Ро- берт Клейн (1963), не

позволяет сделать окончательных выводов. Оче- видно только то, что с помощью

. зеркала Брунеллески не смог добить- ся абсолютно убедительного резуль-

тата, поскольку он пытался создать совершенную иллюзию реального

пространства. Согласно мнению Кра- утхаймера (1956), перспектива Бру-

неллески была прежде всего методом зрительного определения расстояний и

размеров. В любом случае, так бы- ла подготовлена почва для Мазаччо, который

наиболее полно использовал возможности рациональной перспекти- вы и с

потрясающей силой продемонс- трировал это в <Распятии> из ц.

Санта-Мария Новелла во Флоренции. Л.-Б. Альберт>

и <costnizione le- gittima>.

В середине XV в. Леон Баттиста

Альберти, также архитек- тор, пытается синтезировать методы построения

перспективы в своем трактате <О живописи>. В это время теория и

практика перспективы были известны небольшому числу людей: труд Альберти

будет опубликован только в начале XVI в. в Нюрнберге.

Выражение

<альбертиевская перспек- тива> означает сегодня классическую

перспективу в самом строгом смысле слова. Для Альберти определение перспекти-

вы близко определению картины, ко- торая, согласно ему, есть ничто другое,

как пересечение зрительной пирамиды, с установленным центром и лучами,

представленными в виде ли- ний и цветов. Чтобы создать карти- ну, Альберти

рекомендует использо- вать <costruzione legittima>, кото- рая,

возможно, была уже известна, по крайней мере, благодаря работам Брунеллески,

и которая будет окон- чательно разработана тридцатью го- дами позже Пьеро

делла Франческа в его трактате

<De prospectiva pin- gendi>. Она

станет в XVI в. единс- твенным принятым среди интеллектуа- лов методом. Этот

метод заключается в проецировании на картину плана и общего вида предмета.

Точки, полу- ченные таким образом, перенесенные на абсциссу и упорядоченные,

явля- ются основными при построении перс- пективы. Надо заметить, что цент-

ральная точка схода здесь является скорее результатом, чем исходным пунктом

задачи. Относительно прос- тая в теории, <costruzione legitti- ma>

достаточно трудна для примене- ния на практике. Поэтому художники долгое

время продолжали использо- вать и совершенствовать приемы, наследующие

традиции мастерской, которые были не известны Альберти или, во всяком случае,

отвергнуты им. Вероятно, на практике перспек- тива строилась с помощью точки

схо- да, о чем свидетельствует уже зна- комый нам кессонированный потолок,

написанный на обороте <Маэсты> Дуч- чо. То, что этот прием не получил быстрого

распространения, объясня- ется тем, что он был очень ограни- чен в связи с

отсутствием понятия о линии горизонта, которое, согласно Р. Лонги, было

введено только Мазо- лино во фресках капеллы Бранкаччи. Двухфокусная

композиция. Необходимо также отметить большую важность другой системы,

которая, впрочем, в процессе разработки классической перспективы

присоединится к ней. Речь идет о двухфокусной композиции с двумя боковыми

точками, связанны- ми с равноудаленными делениями на нижнем крае композиции (то

есть на будущей линии земли). На стене или даже на картине иногда вбивали два

гвоздя (обнаружены их следы) и про- водили линии.

Затем строили в перс-

пективе прямоугольники с линиями, параллельными основному зрительному лучу,

пересекающиеся в центральной точке (будущая центральная точка схода). Уччелло

развил этот метод, создав единое перспективное прост- ранство. Иначе говоря,

основываясь на методе мастерской, содержащем несвязанные элементы (что отнюдь

не снижало выразительности произведе- ний), Уччелло выстроил систему столь же

логичную, как у Альберти, но менее абстрактную и, следова- тельно, более

соответствующую живо- писной практике. Во фреске неизвестного мастера в

Ассизи, изображающей Христа среди книжников, в одной сцене сочетаются

перспективные построения, основан- ные на различных боковых точках. В одной

из сцен знаменитой композиции Уччелло <Чудо с остией> (Урбино, Нац.

гал. Марке) слева изображена комната, перпендикулярные линии ко- торой

сходятся к центральной точке схода, а справа - другая комната,

перпендикулярные линии которой ухо- дят к точке, расположенной на витой

колонне. В <Рождестве> из ц. Сан-Мартино алла Скала во Флоренции этот

прием <приводит к созданию па- норамной композиции, в которой лю- бая

точка горизонта, если на ней останавливается глаз, оказывается центральной

точкой схода> (Р. Клейн, 1961). В <Бичевании Христа> (Урбино, Нац.

гал. Марке) Пьеро делла Франческа также использовал двухфокусную композицию,

хотя сам он был теоретиком <costruzione le- gittima>. Созданное им

пространство очень отличается от пространства Уччелло; линия горизонта

расположе- на очень низко. В начале своего расцвета линейная перспектива

служила устремлениям самых разных творческих личностей. Леонардо да Винчи.

Изучая все тон- кости перспективы и пытаясь согла- совать ее с

<оптикой>, которая раз- вивалась у него в направлении того, что мы

называем восприятием, Лео- нардо да Винчи способствовал широ- кому

распространению перспективы, но в то же время показал ее пара- доксальный

характер. В этом смысле позиция Леонардо очень близка пози- ции Альберти:

перспектива для него не что иное, как видение предмета сквозь гладкое и

прозрачное стекло, на поверхности которого можно отме- тить все видимое;

линии между стек- лом и предметами приобретают форму пирамиды.

Но Леонардо прекрасно по-

нимает, что изображение будет по-настоящему соответствовать види- мой

реальности только в том случае, если рассматривать ее с фиксирован- ной точки

зрения, то есть одним глазом, и особенно с расстояния, соответствующего тому,

которое от- деляет глаз от картины. Во всех других случаях изображение будет

в большей или меньшей мере деформиро- вано. Прежде всего очевидно, что если

смотреть на изображение, построен- ное по принципам центральной перс-

пективы, со слишком близкого расс- тояния, то эффект схода будет менее

заметным. Если же созерцать изобра- жение с очень далекого расстояния, то

эффект схода будет очень ясно выраженным. Особенно легко понять необходимость

фиксированной точки зрения при анаморфозе, то есть ког- да правила линейной

перспективы применяются к объекту, видимому с очень близкого расстояния.

Предмет подвергается такому искажению, что его уже нелегко узнать при другой

точке зрения, отличной от точке зрения художника, создавшего ана- морфическое

изображение. Напротив, фиксированная точка зрения теряет свое значение, если

предмет нарисо- ван с достаточно далекого расстоя- ния. Леонардо занимала и

еще одна проб- лема. Линейная перспектива предус- матривает только уменьшение

предме- тов в глубину. Однако при наблюде- нии невооруженным взглядом

происхо- дит сильное боковое уменьшение. Чтобы воспроизвести этот эффект,

надо использовать не плоскую, а сферическую поверхность или, по крайней мере,

изогнуть все горизон- тальные и вертикальные линии, за исключением линии

горизонта и ос- новной вертикальной линии. Довольно трудно судить о том, был

ли этот вопрос для Леонардо только умозри- тельном или же он предполагал

прак- тическое применение. Очевидно лишь, что мы не знаем ни одного произве-

дения, построенного по правилам этой криволинейной перспективы. Но в любом

случае эти боковые искаже- ния нельзя ставить в один ряд с уменьшением в

глубину. Глаз в этом случае воспринимает картину как не- кий естественный

вид, опять же при условии, что он находится на нужном расстоянии. Поэтому

можно поддер- жать мнение Д. Джозеффи (1957), что в криволинейной

перспективе, где живопись сама является объектом, послушным взгляду,

происходит вто- ричное искажение или совмещение различных искажений. Но на

этом трудности не заканчива- ются. Линейная перспектива придает предметам

форму без учета искаже- ний, происходящих под действием света. По Леонардо,

из предметов одной величины, расположенных на одинаковом расстоянии от глаза,

бо- лее освещенный кажется больше и, наоборот, более темный кажется меньше.

Наконец, Леонардо ставит вопрос и о воздушной перспективе, которая, смягчая

контрасты, размы- вает формы удаленных предметов. На- до ли попытаться

передать этот эф- фект в изображении или же предоста- вить глазу возможность

<работать> перед картиной, как перед объектом природы? Все эти проблемы

перспективы, зат- ронутые художниками Ренессанса, приводят к вопросу,

сформулирован- ному Робертом Клейном (1961): <Если зрительный образ

предполагает субъ- ективную трансформацию впечатлений, надо ли в искусстве

точно переда- вать результаты этого процесса - например, оптические иллюзии -

или же необходимо изображать вещи сог- ласно рациональным представлениям,

оставляя глазу возможность самому подвергать предмет тем же искажени- ям, что

и чувственные данные, выз- ванные этим предметом?>

Однако, очевидно, как пишет

далее автор, что этот вопрос <не может быть ре- шен, поскольку любой ответ

приходит в конце концов к своей противопо- ложности. Согласно объективному,

научному методу, в картине не сле- дует воспроизводить ошибки и недос- татки

зрения, но следует учитывать их при восприятии картины. Аналити- ческий же

подход, согласно которому все недостатки зрения должны быть отражены в

картине, отрицает, таким образом, существование зрителя. Эта дилемма

свидетельствует о глубокой двусмысленности использования перс- пективы в

искусстве>. Но драма перспективы связана, на самом деле, с тем, что для

изобра- жения предметов художник использует листы бумаги, дерево, холст или

стены, то есть, плоскую основу, ко- торая сама по себе также является

объектом. Двухфокусное зрение, ко- торое, как всем известно, играет большую

роль в нашем восприятии рельефа, подчеркивает несамостоя- тельность основы.

Несомненно, имен- но поэтому Леонардо неоднократно советует смотреть на

картину не только с определенного расстояния, как мы обычно и делаем, а одним

глазом и лучше через маленькое от- верстие, как это было в случае с панно

Брунеллески. Когда глаз прис- посабливается, края отверстия ста- новятся

расплывчатыми, благодаря чему мы забываем о геометрической форме,

ограничивающей картину, и о том, что это отверстие также явля- ется объектом.

Тем самым границы между реальностью и картиной стира- ются, что создает

иллюзию и значи- тельно облегчает восприятие. Другой метод создания иллюзии

зак- лючается в продолжении архитектур- ных элементов, изображенных на кар-

тине, в пространство, где находится зритель. Так делали художники эпохи

барокко. Трактаты о перспективе. Этот конф- ликт между геометрией и природой

описан в <Кодексе Хёйгенса>, в ко- тором нашли отражение идеи Леонардо

(даже если Хёйгенс и не был его ав- тором, как это часто допускают). Но

авторы большей части других тракта- тов, посвященных перспективе, пыта- ются

вслед за Альберти и Пьеро дел- ла Франческа сделать из нее чисто геометрическую

науку. Так, в своем трактате <О скульптуре>, написанном в 1504 в Падуе,

Горикус отказывает- ся от <естественной> перспективы ради весьма

абстрактной <искусс- твенной>. Трактат каноника Жана Пе- лерена,

изданный в 1505, демонстри- рует основные законы классической перспективы.

Что касается Дюрера, то

само название его труда (Париж, 1532)

- <Institutionum geometricum

libris quatuor> - указывает на то, что этот

предмет является для него неотъемлемой частью проблем, свя- занных с чистой

геометрией. Как и все художники его времени, Дюрер, разумеется, был охвачен

стремлением достичь истинного отображения окру- жающего мира, и для этого он

разра- батывает приборы, вдохновленные принципом рисования на стекле, ре-

комендованным от Леонардо. Но, в отличие Леонардо, Дюрер не ставил себе целью

получение полной иллюзии естественного видения. Вслед за работами Жана

Пелерена и Дюрера появляется большое количест- во трактатов, посвященных

перспек- тиве, особенно в Нюрнберге и Вене- ции. Архитектор Серлио, например,

исследует перспективу во второй части своей книги, посвященной Вит- рувию

(1537). Он признает как <costruzione legittima>, так и перспективу с

центральной точкой схода. Он будет много заниматься театром, так же, как

геометр Дани- эль Барбаро. Во Франции Жан Кузен выпускает в 1563 книгу о

перспекти- ве, вдохновленную Жаном Пелереном и Дюрером, а архитектор Андруэ

дю Серсо в 1576 трактат

<Lecons de perspective positive>. В Венеции в 1594 появляется <La Pratica di

prospettiva> Сиригатти. Перспекти- ва, таким образом, постепенно прев-

ращается в геометрическую науку и благодаря Гвидо Убальди и ЖераруДе- заргу

(1591-1661) тяготеет к проек- ционной геометрии. Художники же все меньше

чувствуют к ней свою при- частность. Выразительные возможности перспек- тивы.

На самом деле художники, про- являя сильный интерес к перспекти- ве, никогда

не соблюдали точно тео- ретические правила и приспособились к дуализму этой

науки. Складывается впечатление, что перспектива была для них неким

умозрительным постро- ением, которое на практике допуска- ет более или менее

свободную трак- товку. Не случайно, что страстное увлечение Уччелло

перспективой иногда воспринимается иронично; можно вспомнить также и ясность

и простоту произведений самого Лео- нардо, казалось бы противоречащих интеллектуальности

его сочинений. Вместе с тем не следует забывать об интересе итальянских

художников XV в. к искусству северных школ, и в частности к нидерландской

живописи.

В Нидерландах, как и во

Франции, классическая перспектива, заимство- ванная из Италии, проявляется в

бо- лее живой и непосредственной мане- ре, лишенной сложных умственных

построений. Северных художников в большей степени привлекают необыч- ные

аспекты перспективы, а не ее последовательная разработка. Так, на левой

створке алтаря из монасты- ря Шанмоль (<Благовещение> и <Встреча

Марии и Елизаветы>, 1393-1399, Дижон, Музей изящных ис- кусств) Брудерлам

создал анаморфи- ческое изображение небольшого архи- тектурного сооружения, в

котором находится Мария и которое гармонич- но вписывается в общую

композицию. Некоторые композиции Жана Фуке, ко- торый бывал в Италии (как и

все ху- дожники той эпохи, использовавшие линейную перспективу), построены на

выпуклой поверхности, подобной вра- щающейся сцене в современном теат- ре.

Возможно, он изучал эффекты вы- пуклого зеркала. Ян ван Эйк также размышлял

над возможностями этой перспективы - в выпуклом зеркале отражаются спины

супругов Арнольфи- ни на их знаменитом портрете. Во франко-фламандской

живописи перспективу заменяет точное воспро- изведение окружающего мира.

Поэтому именно в северном искусстве, от ван Эйка до Брейгеля, особое развитие

получила воздушная перспектива, при которой эффект глубины передается путем

изменения тонов и ясности очертаний. Известно, что в северных странах

подобный эффект в реальнос- ти часто вызван туманом. Однако в первой половине

XV в. такие худож- ники, как Мастер из Флемаля и Ян ван Эйк, тщательно

выписывают даль- ние предметы, возможно, не так яс- но, как Пьеро делла

Франческа, но достаточно для того, чтобы зритель мог почувствовать их

удаленность. Зритель должен располагаться на оп- ределенном расстоянии от

картины; если же рассматривать картину вбли- зи, то эффект глубины исчезает.

Во второй половине XV в. (Мемлинг) и в XVI в. (Босх, Патинир, Брейгель)

художники будут стремиться воспро- извести эффекты, наблюдаемые в при- роде;

отсюда происходит традиция голубоватых далей, которые зритель может

почувствовать, находясь на любом расстоянии от картины. Расцвет классической

перспективы. С XVI в. верх окончательно берет ра- циональная перспектива.

Отныне ни один художник не может стать из- вестным, если он явно нарушает ее

законы. Это не означает, однако, что перспектива всегда играла клю- чевую

роль. В большинстве своем ху- дожники были посредственными гео- метрами. Но

свои скромные познания в этой области они заменяют реалис- тичным визуальным

чутьем. Лишь нем- ногие, подобно Дюреру, стремились изобразить человеческое

тело в перспективе с помощью геометричес- ких схем. Тем не менее маньеристы

использовали всевозможные хитроум- ные ракурсы и стали их непревзой- денными

мастерами, благодаря унас- ледованной от Микеланджело виртуоз- ности и своему

вкусу ко всему странному и экстравагантному. В XVII в. перспектива

утвердилась столь прочно, что стала теперь слу- жить интерпретации самого

сюжета картины. Так, например, совершенно очевидно, что у Пуссена перспектива

не столь важна в картине <Аркадские пастухи>, но зато выражает самую

суть сюжета в <Похищении сабинянок> (Париж, Лувр), где почти анаморфи-

ческая, но достаточно строгая ком- позиция создает впечатление неопи- суемого

беспорядка.

Кроме того, перспектива

как средство натуралис- тического изображения становится в XVII в.

объединяющей основой, по- добно тому, как в музыке такой ос- новой была

система тональностей. Художники эпохи барокко не могли больше

довольствоваться статическим характером классической перспективы и в росписях

плафонов создали со- вершенно особый тип перспективы. Как и в анаморфозе,

здесь предпола- гается, что предмет рассматривается с очень близкого расстояния

и поэ- тому уходит резко вверх; вместо простых вертикальных линий исполь-

зуются наклонные. Тем самым изобра- жение приобретает больший динамизм.

Подобные эффекты иногда использовал и Тинторетто, например в картине

<Иосиф и жена Пентефрия> (Мадрид, Прадо). Другое средство для созда-

ния эффекта движения открыл еще Пь- еро делла Франческа; суть его зак-

лючалась в очень низком расположе- нии линии горизонта. Барочные живо- писцы

опустили линию горизонта еще ниже, благодаря чему стало возмож- ным достичь поистине

головокружи- тельного эффекта падения. Барочному иллюзионизму присуш и

развитый вкус к ракурсам, проявившийся, в част- ности, в росписях плафонов в

Риме и Австрии. Упадок классической перспективы. Делакруа был последним

мастером, использовавшим классическую перс- пективу для построения своих

гран- диозных исторических композиций. Большинство же художников XIX в.

относилось к ней как к обычному на- выку живописца. Между тем появивши- еся у

Энгра перспективные искажения предвещали новое видение. Импресси- онисты,

хотя и относились к перс- пективе еще с большим почтением, потрясли ее

основы, развив до пре- дела чувственность образов, чему отчасти

способствовала сама класси- ческая перспектива. Еще Леонардо писал, что все

тела вместе и каждое в отдельности наполняют картину бесконечными образами,

которые сох- раняют природу, цвет и форму изоб- ражаемых предметов.

Перспектива, добавлял он, <правит> живописью. Иначе говоря, Леонардо

считал, что геометрия может упорядочить наши ощущения. Сезанн и перспектива.

Именно это поймет Сезанн, который, приняв имп- рессионистическое видение,

вновь введет в живопись геометрические принципы. Когда Сезанн говорит, что в

апельсине, яблоке, шаре и голове есть точка, которая всегда наиболее

приближена к нашему глазу, он имеет в виду именно перспективу.

Еще бо- лее определенно

Сезанн высказался в письме Эмилю Бернару (15 апреля 1904): <Разрешите мне

повторить то, что я уже говорил Вам здесь: трак- туйте природу посредством

цилиндра, шара, конуса -и все в перспективном сокращении, то есть каждая

сторона предмета, плана должна быть направ- лена к центральной точке. Линии,

параллельные горизонту, передают протяженность, то есть выделяют ку- сок из

природы или, если хотите, из картины, которую Вечный Всемогущий Бог

развертывает перед нашими гла- зами. Линии, перпендикулярные этому горизонту,

дают глубину>. Однако перспектива Сезанна отходит от классической

перспективы и стано- вится чувственной; она стремится разрешить

фундаментальный парадокс перспективы, о котором уже шла речь выше, ценой

искажений, отмеченных многими критиками и историками ис- кусства. Об этом

говорит и философ Мерло-Понти: <Когда я смотрю на уходящую к горизонту

дорогу, бесс- мысленно говорить и то, что края дороги сходятся в одной точке,

и то, что они параллельны: они парал- лельны в глубине. Ни перспектива, ни

параллелизм не являются дан- ностью. Я нахожусь на самой дороге, а глубина не

задает ни ее перспек- тивной проекции, ни <настоящей> до- роги> (<Phenomenologie de la per- ception>, 1945). Таким образом, в подлинной

перспективе геометрия из- бегает всякого научного контроля. Эксперимент

приходит к своему за- вершению. Перспектива в современной живописи. В Сезанне

обычно видят предтечу ку- бизма и, следовательно, современной живописи. Это в

некотором смысле верно, но можно задаться вопросом, не будет ли в конечном

счете пра- вильнее считать его творчество ге- ниальным завершением драмы,

возник- шей в эпоху кватроченто?

Когда кубизм по-своему

воспримет конструк- тивные приемы Сезанна, вопрос о перспективе отпадет сам

собой. Мож- но даже сказать, что аналитический кубизм был самой удачной

попыткой избежать совмещения реального мира и воображаемого мира картины,

сов- мещения, которое может случиться даже в абстрактной живописи. С этого

времени перспектива перес- тает быть объектом исследования. Трудно, например,

всерьез рассмат- ривать аллюзии на перспективу в <Педагогических

эскизах> (1925) Па- уля Клее, каково бы ни было наше восхищение

творчеством этого худож- ника. В свою очередь, Андре Лот (<Traite de la

figure>, 1950) дает понять, что художники отныне сво- бодны в выборе

различных типов перспективы. Действительно, в сов- ременном искусстве

проблема перс- пективы является частью более общей проблемы пространства.

Более других перспективой продолжали интересо- ваться сюрреалисты; Де Кирико,

нап- ример, открыл <волнующую связь> между перспективой и метафизикой.

В его <Пророке> (1915) изображен призрачный персонаж перед черной

доской с перспективными рисунками. Если кубисты отказались от перспек- тивы,

которая стала теперь грамма- тикой видимого мира, то сюрреалисты увидели в

ней оккультное и тревож- ное знание.

Термины:

передний план картины

художники

импрессионисты

фронтальная

перспектива

что такое

экспрессионизм в живописи

теплые и холодные

цвета в живописи

пропорции в живописи

стилизация в живописи

симметрия в живописи

перспектива в работах

художников

|