|

|

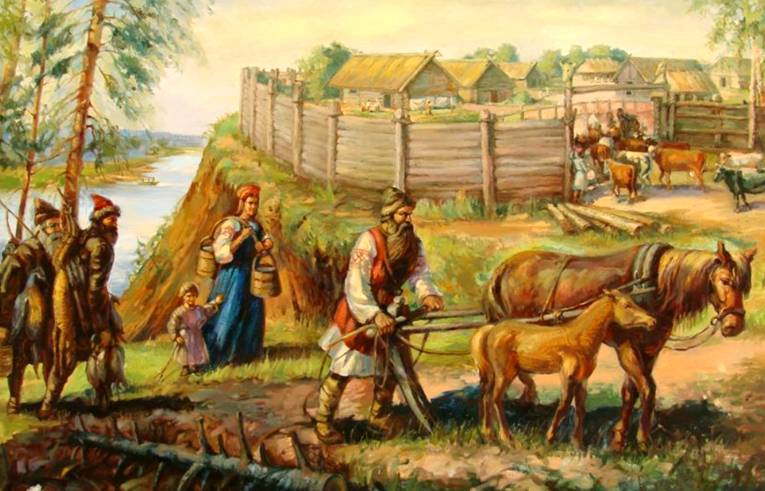

Боярское и церковное землевладение. Превращение временных земельных держаний в наследственные вотчины |

|

Одновременно источники отмечают рост боярского и церковного землевладения. Так, галицкий боярин Судислав Бернатович имел свой замок («двор») близ Галича, вероятно, значительный по размерам, так как когда князь Даниил его занял («взя»), то нашел здесь «вино, и овоща, и корма, и копии, и стрел пристраньно видити» .

Не отличались от галицких бояр и бояре владимиро-суздальские, те, что стремились к захвату «многого именья» .

О земельных богатствах духовных феодалов дают представление слова современника Ярослава Всеволодовича, епископа владимирского Симона, который похвалялся: «Кто не весть мене, грешнаго епископа Симона и сиа соборныа церкви... юже сам создах? Колико имеета градов и сел, и десятину собирають по всей земли той! И тем всемь вла- дееть наша худость...»

В это время, наряду с развитием условного землевладения «служащего» крупным князьям дворянства, наблюдалось усиленное превращение временных пожизненных боярских земельных держаний {бенефиций, феод) в наследственные вотчины — сеньории .

Значительно расширились размеры вотчинного хозяйства, которое продолжало носить натуральный характер. Разрослись и боярский двор и хозяйственные постройки.

Былая барская челядь (часть которой несла барщину) превращалась в людей дворовых — «людей под дворским».

Основой материальной жизни вотчины стал труд крестьян-общинников (прежде лично свободных), сидевших на оброке (они назывались смердами, рядовичами и др.); на оброк переводилась и большая часть холопов, труд которых оказывался несоответствующим условиям, созданным ростом производитёльных сил.

Местная государственная власть, созданная феодалами, порвавшими с Киевом, способствовала укреплению господства привилегированного землевладельца, обладавшего правом пользоваться прибавочным трудом своих подданных и судить их.

Землевладелец же был ответственен перед государством за исполнение своими крестьянами государственных повинностей, прежде всего податных.

Он становился государем в своих владениях , опасным для местной княжеской власти.

|

Смотрите также:

Карамзин: История государства Российского в 12 томах

Ключевский: Полный курс лекций по истории России

Покровский. Русская история с древнейших времён

Древняя история. Средние века. Новая история

Соловьёв. Учебная книга по Русской истории

История государства и права России

Правители Руси-России (таблица)

Герберштейн: Записки о Московитских делах

Олеарий: Описание путешествия в Московию

Любавский. ЛЕКЦИИ ПО ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ ДО КОНЦА 16 ВЕКА |

|

К содержанию раздела: РУССКИЕ ФЕОДАЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА 12 - 13 века

|

Смотрите также:

Древняя Русь. Русская история Древнерусские города

Князья древней Руси. Древнерусские княжества. Княжое право в Древней Руси 10-12 веков.

Древнерусские княжества. Удельные княжества. Черты феодализма в удельном строе...