|

|

Новгородское летописание. Кирик. Летопись попа Германа Вояты. Добрыня Ядрейкович - Сказание мест святых во Цареграде |

|

Установление нового политического порядка в Новгороде сказалось не только на изменении общего характера новгородского искусства, но и в письменности. Резко меняется летописание, которое отныне становится лаконичным, приобретает интерес к быту и простоту стиля и языка, сохраняющиеся в новгородском летописании вплоть до XV в.

Новгородское летописание XII—XIII вв. дошло до нас в так называемом Синодальном списке Новгородской первой летописи.

Переворот 1136 г. и изгнание Всеволода побудили епископа Нифонта пересмотреть прежнее княжеское летописание Новгорода. Эту работу он поручил Кирику — уставщику Антониева монастыря в Новгороде. Кирик составил предварительно работу по хронологии, а затем пересмотрел все предшествующие летописные записи.

В свое время в начале новгородской княжеской летописи была помещена составленная при Владимире Мономахе «Повесть временных лет» (Владимир Мономах приходился дедом новгородскому князю Всеволоду). «Повесть временных лет» Кирик заменил Киево-Печерским сводом 90-х годов XI в.,, открывавшимся предисловием, резко направленным против княжеской власти. Автор этого предисловия упрекал князей в «несытстве», в алчности, в разорении людей налогами и поборами. Этот антикняжеский характер предисловия был использован Кириком как раз в тот момент, когда в Новгороде отбирались у князя его права, доходы и владения. Таким образом, урезывание княжеских прав и доходов в пользу боярства сопровождалось соответствующей пропагандой в летописи. Остальные записи княжеской летописи были сильно сокращены в порядке их переработки в духе требований нового боярского правительства Новгорода.

Начиная с 30-х годов XII в., новгородская летопись все больше внимания уделяет местным городским событиям: пожарам, стихийным бедствиям и т. д.

С редкой последовательностью новгородский летописец отмечает всякое повышение цен на хлеб и описывает непогоду, отражавшуюся на состоянии жатвы. Новгородский летописец не забывает отметить радость новгородцев по поводу счастливого исхода событий и сопровождает восклицаниями ужаса всякое общественное несчастье: голод, пожары, наводнения.

Язык новгородских летописей сравнительно близок к разговорному, в нем редки церковнославянизмы и книжные обороты. Иногда в новгородской летописи встречаются обороты деловой речи, иногда пробивается местное произношение, иногда народные, просторечные выражения.

Но новгородское летописание велось не только при дворе новгородского архиепископа. В позднейших летописях, путем их сопоставления и анализа, можно выделить летопись, которую в течение двухсот лет вели в уличанской церкви Якова в Неревском конце. Эта церковь была основана на месте победы новгородцев над полоцким князем Всеславом в 1069 г. После политического переворота 1136 г. ее настоятель — поп Герман Воята, поставленный архиепископом новгородским Нифонтом, начал вести летопись своей церкви, придав ей поразительно необычный для средневековой ппсьменности характер домашности и простоты.

Круг интересов Вояты не широк: это внутренние события городской жизни—постройки церквей, моста через Волхов; уличные события не слишком большого значения: «а в 23 того месяця (апреля.— Ред.) пополошишася людье: солгаша бо, яко Святополк у города с пле- сковици (с псковичами.—Ред.)] и высушася весь город к Сильнищю, и не бы ничтоже...» (1138 г.)1. Воята отмечает в своих записях дороговизну, состояние погоды: «Стояста 2 недели нолне, яко искря гуце, тепле велми, переже жатвы; потомь найде дожгь, яко не видехом ясна дни ни до зимы; и много бы уйме жит и сена не уделаша; а вода бы болыпи третья- го лета на ту осень; а на зиму не бысть снега велика, ни ясна дни, и до марта» (под 1145 г.)2. «На то же осень зело страшьно бысть: громи молния, град же яко яблоков боле, месяця ноября в 7 день, в час 5 нощи» (1157 г.)3.

Воята записывает в свою летопись сообщение об утонувших в Волхове попах, рассказывает о состоянии хлебов, о покосах сена, об унесенных разливом Волхова дровах, о слышанном им зимои, очевидно, во время занятий в архиепископской канцелярии («в истьбе седяще»), громе и, наконец, о собственном поставлении в попы (под 1144 г.) . Все это изложено Воятой довольно последовательным просторечием, часто от первого лица. Воята, как видно, ограничен в своих интересах, но по-своему талантлив, не боится отступать от средневековых трафаретов книжности, вкладывая в записи личные интересы и внимание к быту. Непосредственная заинтересованность в описываемых событиях, облик живого человека остро ощущаются в ненарочитой простоватости его записей.

Самое начало XIII в. приносит новые черты в новгородское летописание: значительно расширяется обычная тематика летописных записей. Летописца начинают интересовать события вне стен его родного города, события общерусские. Этот интерес летописца возникает в связи с политикой новгородского князя Мстислава Удалого, вмешавшего Новгород в дела северо-восточных княжеств.

Немалый интерес представляет помещенная под 1204 г. «Повесть о взятии Царьграда крестоносцами» . Автор повести подробно описал разгром Константинополя полчищами крестоносцев, уничтожение и разграбление предметов искусства и пространно и деловито в обычном летописном стиле изложил предшествовавшую погрому историю Византии.

Начиная с XI и кончая XV в. в Константинополь неоднократно направлялись группы паломников. До нас дошло несколько описаний Царьграда и путеводителей, из которых первое принадлежит знатному новгородцу — Добрыне Ядрейковичу, бывшему впоследствии епископом новгородским под именем Антония. Добрыня путешествовал в Царьград около 1200 г. и оставил «Сказание мест святых во Цареграде» .

Наряду с религиозными достопримечательностями Добрыня интересуется в Константинополе и произведениями искусства. От него сохранилось описание варварского разорения Константинополя католическими крестоносцами. Как русский Добрыня с гордостью отметил в Константинополе почитание русских «святых» Бориса и Глеба, упомянул о блюде княгини Ольги и храме Софии, о находившихся в Константинополе русских.

|

Смотрите также:

Карамзин: История государства Российского в 12 томах

Ключевский: Полный курс лекций по истории России

Покровский. Русская история с древнейших времён

Древняя история. Средние века. Новая история

Соловьёв. Учебная книга по Русской истории

История государства и права России

Правители Руси-России (таблица)

Герберштейн: Записки о Московитских делах

Олеарий: Описание путешествия в Московию

Любавский. ЛЕКЦИИ ПО ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ ДО КОНЦА 16 ВЕКА |

|

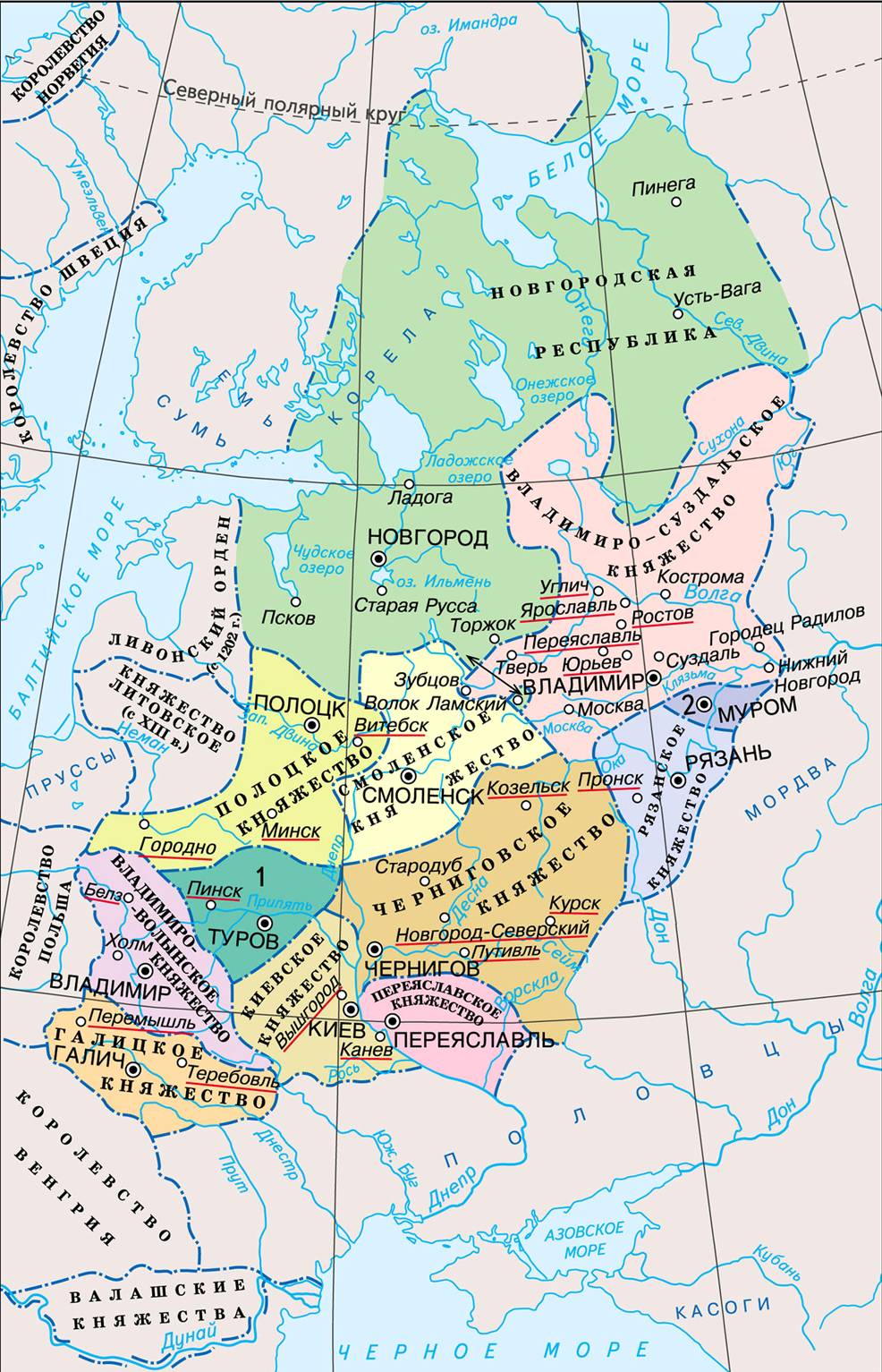

К содержанию раздела: РУССКИЕ ФЕОДАЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА 12 - 13 века

|

Смотрите также:

Русь. Русская история Древнерусские города Князья древней Руси. Древнерусские княжества. Княжое право 10-12 веков.